Der Energiespeichermarkt in Deutschland entwickelt sich derzeit mit hoher Dynamik. Getrieben durch die Energiewende, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Notwendigkeit, Stromnetze stabil zu halten, werden Batteriespeicher zunehmend zu einem zentralen Bestandteil der Energieinfrastruktur.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Marktentwicklung, Prognosen bis 2030 sowie die Bedeutung von Speicherlösungen für Unternehmen und Industrie.

Deutschland strebt an, bis 2030 mehr als 80 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Bereits 2023 lag der Anteil bei rund 53 %. Die installierte Leistung aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen summiert sich aktuell auf über 160 GW, mit weiter steigender Tendenz.

Mit dieser wachsenden Erzeugung aus fluktuierenden Quellen steigt zugleich der Bedarf an leistungsfähigen Speicherlösungen. Ohne zusätzliche Kapazitäten zur Zwischenspeicherung entstehen Risiken für Netzstabilität und Versorgungssicherheit.

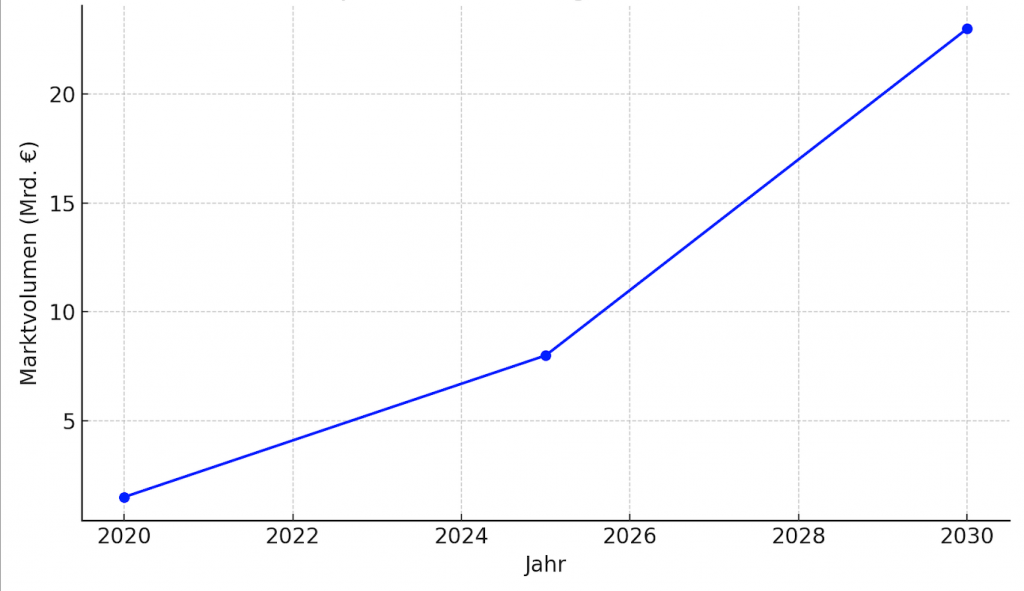

Marktvolumen: Für 2030 wird in Deutschland ein jährliches Marktvolumen von rund 23 Milliarden Euro für Speichertechnologien prognostiziert.

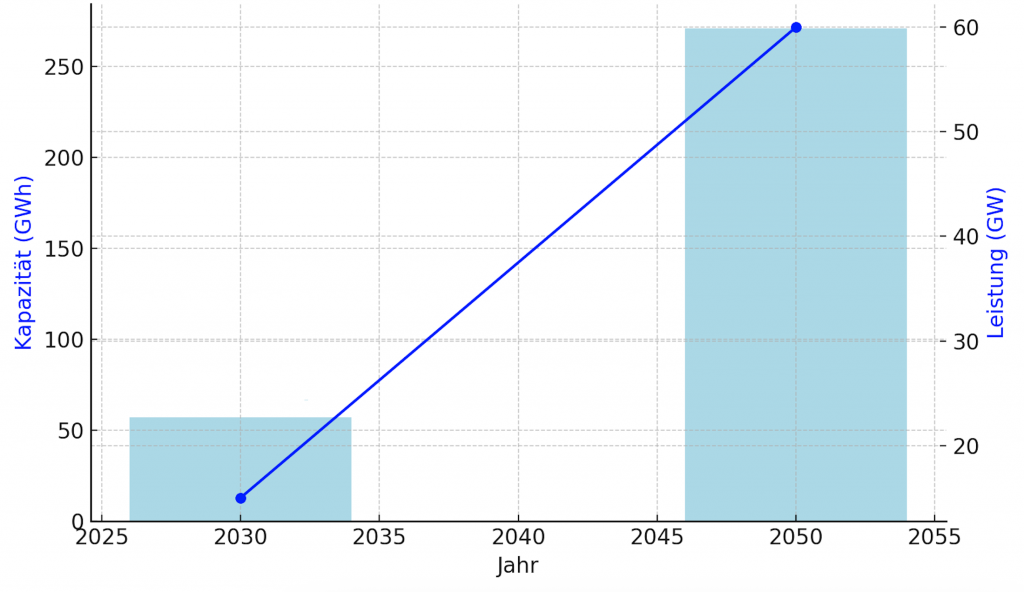

Speicherkapazität: Die installierte Kapazität von Großbatterien könnte bis 2030 auf rund 57 GWh steigen – eine Verfünfzigfachung gegenüber 2020.

Weltweiter Vergleich: Global wird bis 2030 ein Zubau von mehr als 1 TWh an stationären Batteriespeichern erwartet. Deutschland zählt dabei zu den führenden Märkten, insbesondere im Bereich industrieller Anwendungen.

Für Unternehmen ergeben sich durch den Einsatz von Energiespeichern konkrete Vorteile:

Gerade in energieintensiven Branchen zeigt sich das Potenzial deutlich. Bäckereien und Lebensmittelproduzentensetzen Batteriespeicher ein, um nächtliche Backprozesse günstiger mit eigenem Solarstrom abzudecken. Logistikunternehmen nutzen Speicher, um Ladeinfrastruktur für E-Flotten wirtschaftlich zu betreiben. In der Metallverarbeitung können durch Lastspitzenkappung erhebliche Einsparungen bei Netzentgelten erzielt werden.

Diese Beispiele verdeutlichen: Speichertechnologien sind längst kein Zukunftsthema mehr, sondern bereits heute wirtschaftlich einsetzbar.

Die wirtschaftliche Bewertung von Batteriespeichern hängt stark von der individuellen Laststruktur eines Unternehmens ab. Typische Amortisationszeiten bewegen sich – je nach Größe und Einsatzprofil – zwischen 5 und 10 Jahren. Entscheidend sind dabei drei Hebel:

Für konservativ rechnende Unternehmen gilt: Speicher sind keine kurzfristige Spekulation, sondern eine planbare Investition mit stabilen Renditeaussichten.

Während die Diskussion aktuell stark auf das Jahr 2030 fokussiert ist, zeichnet sich bereits ein weiterer Entwicklungspfad ab. Bis 2040 wird Deutschland nahezu klimaneutral wirtschaften müssen. Speicher übernehmen dabei eine Schlüsselrolle – nicht nur als Batterien, sondern auch in Kombination mit Wasserstofftechnologien und hybriden Energiesystemen.

Unternehmen, die frühzeitig in Speicher investieren, sichern sich nicht nur kurzfristige Kostenvorteile, sondern auch langfristig stabile Energiepreise und Versorgungssicherheit.

Der Energiespeichermarkt in Deutschland steht vor einem deutlichen Wachstumsschub. Bis 2030 wird ein jährliches Marktvolumen von mehr als 20 Mrd. € erwartet, bei einer stark ansteigenden installierten Speicherkapazität.

Für Unternehmen bedeutet dies: Der Einstieg in Speichertechnologien bietet nicht nur die Chance zur Kostensenkung, sondern auch zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und zur nachhaltigen Ausrichtung der Energieversorgung. Wer frühzeitig handelt, verschafft sich einen klaren Vorteil in einem sich rasant verändernden Energiemarkt.